国語科

三度目の労作展

3年T.T.君

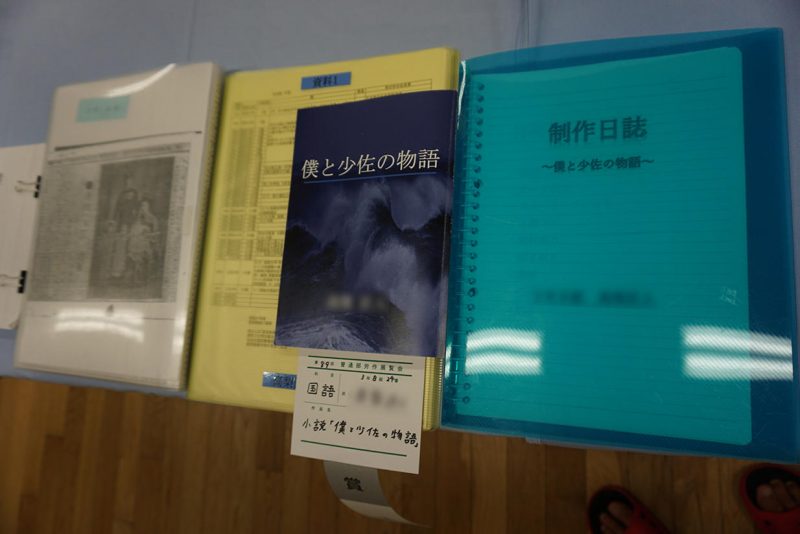

労作展当日、僕は朝一で学校に到着した。教室係だった僕は本部から受け取った鍵で三年B組の教室へ入る。机に沿って足を進めると、広めにスペースを取って並ぶ僕の作品、とひらひらした細長い紙。淡い期待に突き動かされ、その紙に優しく触れる。指の腹で捉えたざらざらした感触は僕の脳内で喜びへと変換された。まさかのまさかである。しきりに僕の頭に浮かんできたのは「報われた」という言葉だった。

昨年の労作展では、「LINEスタンプ」の製作に挑戦した。ゴールデンウィークから構想を練り始め、手描きのスタンプをパソコンに取り込み、慣れないソフトを使ってそれを編集した。その後も、LINE本社からの承諾をなかなかもらうことができず、何度も修正しては申請を繰り返した。その結果、六つの作品を売り出すことに成功した。自分の中での達成感や満足度は非常に高かったものの入賞することはできなかった。雪辱を晴らすために選んだのが小説だ。「LINEスタンプ」を継続することも考えたが、小説なら賞を取れなかったとしても満足できると思ったからだ。

夏休みが始まる頃に僕の頭の中の物語が完結した。パソコンにひたすら文字を打ち込んでいくが、一向にページ数は増えない。頭に浮かんで来る絵を上手く言葉に変えられない。

パソコンの前で悶々とするしかなかった。このペースでは入賞どころか完成すら危うい。小説を選んだことを後悔し始めていた。

そんな時に祖母から遠い親戚、曽祖父の兄のことを聞いた。海軍大学を卒業して少佐になり、日本初の美人コンテストで二位になった美人と結婚し、将来が期待されていたらしい。しかし、海難事故で若くして命を落としてしまう。事件は新聞にも掲載されていて、事故の詳細はわからないまま終わってしまったらしい。この事件の真相を解き明かしていく小説にしたらいいのではないか。次々と考えが浮かんで来る。早速、祖母から当時の資料を貸してもらい情報収集を始めた。

新聞、電報、アルバム等の資料を集めるのが、やっとのことだった。しかし、新聞や電報は当時の文字で書かれていた。

解読には想像以上の労力を要した。その甲斐も無く、わかったのはわずかな情報のみ。事件のことはおろか、彼の生活でさえ詳しくはわからなかった。少しだけわかった輪郭を元に話を作ってみるも、百ページにも及ぶ作品など書けそうもない。そこで思い付いたのが今まで書いていた作品との融合だった。今までに書いていたもので使えそうな設定はそのままに付け足していった。結局、フィクションの中に少しだけ事実をちりばめただけの話になってしまったが、僕はまるで大正時代にタイムスリップしたかのように小説にのめり込んでいた。気が付けば感情移入までしていて、順風満帆に見えた彼の半生にも見えないところに苦労と努力が隠されていた。

せっかく努力が実り、これからという時に命を落とした彼の気持ちは言い表せないようなものだったのだろう。現代の恵まれた世界に生きる主人公に前を向いて生きてほしいというメッセージを乗せて、小説は完成した。ただの自己満足な小説なのかもしれない。それでも最後の労作展として恥ずかしくないものだと思った。

夏休み明け、労作展の作品も提出して、平凡な日々を過ごす僕は先生から声をかけられた。

「小説良かったよ。感動した。」

最後まで読んでもらえたことがとにかく嬉しかった。さらに僕の小説が人の心を動かすことができたなんて。自分の頑張りを見てくれる読者がいる国語科にして良かったと思った。

また、血筋がつながる人で、こんなに立派な人がいること、

そんな人でも努力を惜しまなかったことを知って、僕も後悔が残らないように生きたいと思った。