学校生活

普通部の授業

教科教育

受験から離れて、学問の本質を探究する

入学後は受験から離れて、どの科目も満遍なく、基礎・基本を確実に身につけさせます。ときにはより高度な内容にも触れて知的好奇心を刺激し、知識を増やすだけでなく、批判的思考、情報リテラシーなど「学び方を学ぶ」ことを重視します。質疑応答や問題解決の力を高め、卒業後も自立して学び続ける「生涯学習力」へつなげたいと考えています。

週あたりの授業時数

| 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 芸術 | 保健 体育 | コン ピュ ータ | 選択 | 教養 | 計 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1年 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 34 |

| 2年 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 34 |

| 3年 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 34 |

各教科について

国語科 | 社会科 | 数学科 | 理科 | 英語科 | 美術科 | 技術・家庭科 | 音楽科 | 書道科 | 保健体育科 | コンピュータ科

国語科

豊かな言葉の使い手になること、そして適切な方法で表現できるようになることを目指しています。

1年生では、学習の根幹となる力を養います。文章読解のほか、文法学習や漢字学習を行います。書道に加え、読書推進と調べ方の学習の「図書室の時間」を設けているのも特色です。

2年生では1年次の基礎を踏まえ、学習を深めていきます。たくさんの文章に触れて読む力をつけながら、書く力も向上させていきます。同時に口頭による表現力、思考力も磨きます。

3年生ではより高いレベルの教材を通し、発展的な表現や創作につなげていきます。漢字学習は漢検準2級の水準に達します。読む、書く、聞く、話す、それぞれを3年間でバランスよく習得するのが普通部における国語科の特徴です。

社会科

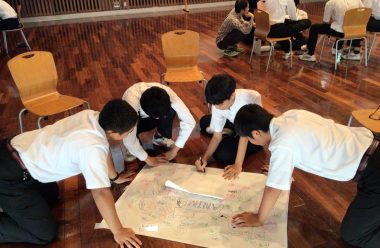

地理(1・2年計5時間)では、1年生で世界地理、2年生で日本地理を学びます。グローバルな世界の問題から身近な地域の問題まで、広く学習します。講義ばかりでなく、地図でのまとめや発表も行い、生徒の自主性を伸ばすことを心がけています。

歴史(1·2·3年計6時間)では、身の回りの事象との結びつきや土器や石器などの実物を用いての学習から始めて、次第に高度な歴史資料を扱えるようにしています。全体を通じて、実証史学に基づきながらも、知識偏重に陥らない学習に努めています。

公民(2·3年計4時間)では、新間記事やインターネットからの情報を活用して、社会の仕組みの基礎を理解できるようにしています。時事的な問題にも関心をはらい、それを学術的なことがらと関連させながら理解できるように努めています。

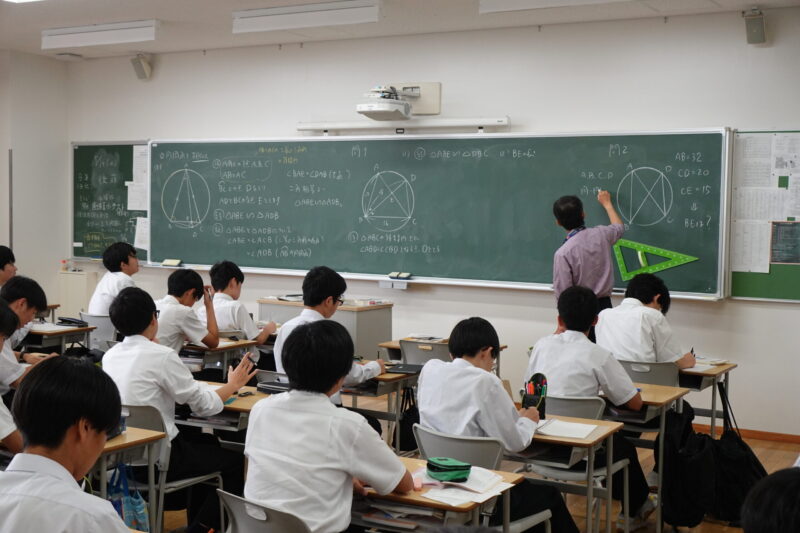

数学科

各学年ともに普通部独自のカリキュラムで授業を行っています。内容によって数学I(代数、確率・統計)、数学II(幾何)に分け、1年生では24人学級での細かな指導を行っています。

授業では、まず教科書の内容をしっかり学び、基礎力を養成します。その上で発展的内容や応用問題に挑戦して、理解を深めます。ときには教科書を離れて、パズルのような問題で柔軟な思考力を養ったり、実際に立体を作ったりします。

またコンピュータやタブレット端末を使って、黒板の授業とは一味違った勉強をすることもあります。生徒が自分で問題を作ってそれを互いに解き合ったりすることもあります。こうした一方通行でない授業を通じて、一人一人の数学の世界が広がり、数学の美しさが見えてくることを目指しています。

理科

理科では、実際に自分の目で見て実物に触れるという体験を重視しているため、毎週2時間の連続した実験授業をしています。実験や観察は個人実験を中心に、毎年20テーマほど行っています。2時間連続にすることで、通常では扱うことのできないような内容の実験にも取り組んでいます。例えば「カエルの解剖」「減数分裂の観察」「構造異性体パズル」「マルチテスターの作成」「火山噴出物と鉱物の観察」「天気図の作成」「電気分解」「帯電列」「水平投射」です。実験を行った後は実験報告書を課しています。実験の結果をまとめ、疑問点を調べて考察することで、自らが行ったことについての理解を深めてもらいます。また日常生活の中で観察する力をつけるためにフィールドノートを各自が持ち、身の回りの自然観察も行っています。

教室では、実験内容にも触れながら、科学的な思考を身につけられるような授業を行っています。

英語科

英語は、1年生は24人学級で、2·3年生は40人学級を2分割して授業を行っています。

英語科では、学習を「知識や技能の習得」にとどまらず、「共同体への参加を通して得られる役割や過程そのもの」ととらえ、多様な学習歴の生徒が共同して学習するクラスコミュニティの構築に努めています。「聞く、話す、読む、書く」の4技能統合型の授業の中で、言語形式と意味、機能の関係に焦点をあて、生徒の気づきを促します。教科書は主にNew Crown(三省堂)を使用しています。また、eラーニング教材や学習マネジメントシステムを利用したり、タブレットで授業支援アプリを使ってプレゼンテーションやスピーキングを行ったり、多読、暗唱など多様な言語活動を行います。外国語を学ぶことで、見える世界が広がるということを発見してほしいと思います。

美術科

美術という言葉を聞いただけで「どうせ自分には才能がないから‥」と決めつけて、興味を持とうとしない人が少なくないでしょう。けれども美術は決して才能ある一部の人だけのものではありません。

絵画、工作など何かを作る時、どうしたら作品が完成するか色々考え計画を立てます。材料をどのように使って、どういう工程を経れば出来上がるか。途中で失敗することもあるかもしれませんが、その時はまた違う手段を考えて、なんとか完成を目指します。これはまさにプログラミング的思考であり、中学生のうちに是非伸ばしてほしい能力です。

与えられた知識をただ覚えるのではなく、自分自身で問題解決していく力をつけることが、美術の大切な目的です。自らの頭で考え、作品を作り上げた時の達成感を多くの生徒に味わってもらいたいと思っています。

技術・家庭科

モノを作るということは一人になりきる無心の行為です。集中。一枚の布に糸を通し、そして縫い上げる行為。刃物を研ぐ。鑿を叩く。鉋をかける。工作機械を巧みに操る。油をかけた金属の塊を切断する。ヤスリで成形する。ねじ切り加工を施す。そして、材料をただ、ひたすら研磨紙で丁寧に磨き上げる。そんな孤独な行為です。 モノを作ることの対極に破壊があります。それは一瞬で事足ります。しかし、作る行為には時間も労力もかかりますし、なにより汚れます。そんな手間のかかる行為を技術・家庭科では大切にしています。 楽しみながら挫折しながら粘り強くしなやかな対応が出来る。そんな普通部生の育成と重ねて「道具を使って作る」という人間に与えられた基本的特性を大切に伝承していくことを目指しています。

音楽科

「自ら音楽表現すること」を大切にして、音楽の授業を展開しています。授業は実技演奏中心で行われ、その中で音楽理論・音楽鑑賞等々も行います。

1年生で篠笛·和太鼓による日本の伝統音楽の体験やハーモニカ等の演奏体験、2年生ではクラッシックギター、3年生では日本語や英語の歌詞によるギター弾き歌いを中心に行っています。またクラス全体で61個のシューマリック社製ハンドベル演奏をしたり、合唱したりする大掛かりなアンサンブルも体験します。その楽器演奏を何度も繰り返し練習する過程で、想像力の広がりや効率的練習方法の工夫、何より演奏表現することによって音楽をより身近に感じ取られることを願って授業を展開しています。3月には音楽会があり、有志演奏や3年生のクラス演奏が繰り広げられます。

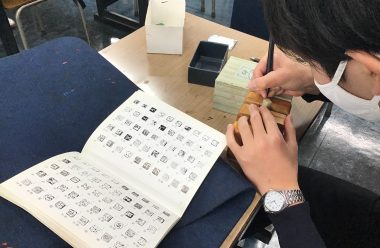

書道科

「書とは文字を素材とした造形芸術」です。普通部では、書道の幅広い活動を通して、文字のもつ「美しさ」を自分らしく表現することを大切に授業を展開しています。

1年生では楷書の基礎と行書の基礎を中心に字画構成、筆の使い方、筆圧の変化、余白の活かし方などを学習していきます。1月には書初め大会が行われ、静寂の中、揮毫を行います。

2年生では主に書の古典の臨書・鑑賞に取り組みます。古典学習では用筆法のみでなく作品の歴史的背景、作者の生き方にも迫り、作品との関連を分析していく学習も展開しています。最終的には楷書、行書それぞれを半切の作品に仕上げていきます。

3年生では「1文字アート」をテーマとして、現代空間にふさわしい作品のあり方を模索・検討しながら刻字・篆刻・少字数書作品等に取り組み、卒業制作としています。

保健体育科

保健体育では、丈夫で逞しい身体づくりを念頭に心身ともに健全な男子中学生の育成を目指しています。成長期にある男子生徒の特徴を考えながら、様々な授業を展開しています。

実技は、球技(ゴール型・ネット型・ベースボール型)、器械体操、陸上競技、水泳、武道、ダンスなど、3年間のバランスを考えながら実施しています。多くの種目に触れながら持久力、瞬発力、巧緻性、チームワークなどを養ってもらいたいと考えています。

保健では、暮らしに関わるテーマ、身体に関する疑問、動きの仕組み等、実技とは異なる視点から学習をしています。自分の生活、身体に興味を持つことは大切なことだと捉えています。

この授業を通して、様々な対応力を養い、生涯にわたり、スポーツ活動に親しめる心と体の育成を心掛けています。

コンピュータ科

1年生は週に1時間必修の授業があり、コンピュータ教室でパソコンを1人1台使って授業を行っています。インターネット接続は専用線で校内LANを利用して、サーバーに作品を保存しています。

授業はコンピュータ教室やタブレットの使い方、タイピングから始めます。ロボット制御の授業では、ロボットを組み立て、プログラムを転送して、自分の考えている通りに動かします。そして、センサーを利用して、ロボットが自分で障害物を避けて動くプログラムを作ります。

ホームぺージビルダーを利用した教材作成の授業では、Web形式での教材作成について学びます。Visual Basicを利用したプログラミングでは乱数を利用して、自分のアイディアをとりいれたゲームを作成するなど、コンピュータを積極的に使いこなすことを学んでいきます

選択授業

視野を広げ、理解を深める

選択授業は、土曜日の3,4時間目に3年生が受講します。教科の枠にとらわれない多彩な講座が提供されています。それぞれの興味や関心に基づき、学びを深め、視野を広げる時間です。2025年度は20講座が開講されています。

2025年度の講座

| 科目名 | 科目名 | ||

|---|---|---|---|

| 1 | 木管楽器(クラリネット・サックス) | 11 | 普通部の森造りと自然観察 |

| 2 | 木管楽器(フルート) | 12 | コミュニケーション |

| 3 | 金管楽器 | 13 | 文芸 |

| 4 | 弦楽器 | 14 | 入門防災学 |

| 5 | 複言語 | 15 | |

| 6 | 書 -SHO- | 16 | 選択中国 |

| 7 | 美術研究 | 17 | Exploring Cultures Across Borders |

| 8 | 金属加工学演習 | 18 | かるた |

| 9 | コンピュータ | 19 | フィールドワーク入門 |

| 10 | 土に親しむ | 20 | 知識の整理方法・考えて伝える技術 |

- 授業内容や講座数は年度によって異なります。希望が多い場合には、面接や選考を行い受講者数を調整することもあります。

選択授業は実に多様なかたちで展開されます。各分野の最前線で研究をしている方を招いての聴講、美術館や大学研究室への訪問等、その分野の神髄に触れることも大切にしています。

また、自分で調べてまとめたものを発表したり、討論を行ったりという授業もあり、自分の考えをまとめて、発信する力を伸ばしています。

普通部の森造りと自然観察

大学の日吉キャンパスにあるおよそ14haの森。その中に約2ha普通部の森があります。大学の生物学教室の先生に教えを受けながら動植物の観察を交えつつ雑木林管理の作業を学んでいます。

土に親しむ

普通部の農園で四季折々の野菜を育てています。汗をかいて、育てる楽しさと大変さを学んでいます。

美術研究

書 -SHO-

金属加工学演習

コミュニケーション