普通部とは

福澤諭吉と慶應義塾の歩み

慶應義塾の起源は、1858(安政5)年、江戸築地鉄砲洲の中津藩中屋敷内でした。その地は現在の聖路加国際病院の構内で、同院に面した道路緑地帯に「慶應義塾発祥の地」記念碑が建てられています。

福澤諭吉の生い立ち

本塾の創立者福澤諭吉は、天保5年12月12日(1835年1月10日)に、大阪堂島5丁目、玉江橋北詰にあった中津藩蔵屋敷で、5人きょうだいの末子として生まれました。福澤家は、代々中津藩につかえていた下級武士の家柄で、父百助は当時、廻米方の役人として大阪に在勤していたのです。この地は、福島区堂島浜通、大阪大学医学部付属病院の跡地にあたります。

福澤の父百助は、13石2人扶持の下級武士でしたが、若い時から学問を好み、学者として藩内に認められていた上、その篤実謹直な人柄によって敬われていた人物でした。母のお順は同藩の橋本家の出で、その父も漢学塾を開いた学者です。父母ともに学問に縁のある家系であったことは、後の福澤諭吉を生み出したことと無関係ではないと思われます。

福澤は生まれて18か月で父を亡くしました。一家は郷里 中津に帰り、母を中心に身を寄せあって生活することになりました。この母の人柄は、 福澤の人格形成上に、たいへん大きな力を及ぼしたと思われます。福澤が晩年に著した『福翁自伝』を読みますと、母のかざりけのない温かい人柄、周囲に附和雷同しないでわが道を行くといった趣き、もったいぶらない人柄などがよく感じられます。彼女は、亡き夫がのこした誠実な家風を、特別やかましくも言わずに、ごく自然に明るく維持し、5人の遺児たちには、暗いじめじめした感覚など微塵も持たせなかったようです。一方では母としての仕事を黙々とこなしながら、他方では折に触れて子供たちに亡父の人柄を語って聞かせるこの母のもとで、きょうだい5人は成長してゆきました。

14、5歳にして勉強をはじめる

福澤家は折り目の正しい家庭ではありましたが、何分にも貧しい下級武士の家で、毎日の生活に追われ、母も子どもたちの勉強の世話までは手が回りかねたようです。 福澤は生まれつき手先が器用であったため、勉強に関心を持つよりは、日常の家事や細工仕事などに関心を示して日を送り、14、5歳になるまでは漢学塾へも行かずに過ぎてしまったといいます。その頃になって、はじめて自分も本が読めなければ恥ずかしいと気づき、塾に通いはじめました。しかしひとたび勉強をはじめると、理解力にすぐれていたうえ、学問に興味を示して読書に励んだので、たちまち頭角をあらわし、4、5年たつと「漢学者の前座ぐらい」にはなったといわれています。

洋学に志す

幼少の頃から合理的精神に富んでいた福澤は、大きくなるにつれて、封建の門閥制度に固まった中津の雰囲気がいやになりました。自分の漢学の先生が、門閥制度上の問題に絡んで藩を追われるという事件もありました。それで何とかして自由な天地へ飛び出したいと思っていたとき、兄の三之助に蘭学修業をすすめられ、長崎へ勉強に行くことになりました。福澤が20歳のときのことです。当時の日本では、ペリーの来航をきっかけに、西洋の学問・技術や言葉を学ばなければならないという空気が次第に強まっていました。

長崎に約1年滞在した福澤は、その後、兄の三之助のいた大阪に移り、そこで蘭学者であり、立派な医者・教育者でもあった緒方洪庵の適塾に入門しました。以後本格的な蘭学修業がはじまります。この緒方塾での生活は、青年福澤の面目躍如たる、活気に満ちたものでした。勉強にも非常に熱心であった福澤は、在塾およそ3年で、塾長(塾生の代表)になりました。ここで生理学、物理化学などの自然科学を学んで、漢学に対する不信と、西欧近代科学への信頼の念を強め、その考え方の方向は決定的になったのです。

江戸へ呼ばれて福澤塾を開く

福澤旧居(中津)

福澤旧居(中津)福澤が藩の江戸中屋敷に入って塾を開いたのは、1858(安政5)年の10月中旬で、それが今日の慶應義塾のはじまりです。中津藩は、かつて蘭学を重んずる藩主があり、有名な蘭学者・前野良沢を出したところでもありますが、幕末近く、江戸の藩邸には、蘭学者・佐久間象山に多くの藩士が入門して、蘭学を学ぶグループが形成されていました。その後何人かの蘭学者を招いたこともありますが、当時は先生がいなくて困っていました。そこへ藩中の福澤諭吉が緒方塾の塾長をしているという話が伝わり、ならば藩中の福澤をよべ、ということになり、江戸へよばれることになったのです。

中津藩の意向を受けて福澤が開いた小さなこの家塾には、はじめとくに定まった名称もなく、藩中では「蘭学所」、世間では福澤塾などといっていましたが、後述するように、約10年後に「慶應義塾」と称しました。さらに新銭座の地が手狭になったことなどから、1871(明治4)年、今日の本塾の所在地・三田へ移りました。義塾はその後百四十余年、いくつもの危機をのりこえながら、次第に規模を大きくして、今日の総合的な学校へと成長してきたのです。

福澤は慶應義塾をどんな学校にしようとしていたのでしょうか。塾生・社中の人々に何を求めていたのでしょうか。それらについては、とくに塾の歴史の前半に福澤が実行したことや、書いたものなどを中心に考えると、その根幹がわかるように思われます。紙幅もかぎられますので、ごく大切なことだけを、いくつか記してみます。

近代私学としての慶應義塾

鉄砲洲に塾を開いてから、新銭座で慶應義塾と命名するまで、約10年を費やしていますが、この10年間は福澤自身の思想的成長、また義塾の発展にとってもたいへん重要な歳月でした。この間福澤は三度外国に行き、近代文明に実地に接して、その見聞を広め、今後の日本のあるべき姿、自己の使命に、一層の自覚を深めたと考えられます。また福澤の学問対象は初期の自然科学から次第に範囲を広げ、経済、歴史、道徳の方面にまで及んでいきました。その学問、思想の深まりの中から義塾建学の精神が次第に明確なものに固り、ついに近代私学としての慶應義塾の誕生となるのです。

欧米旅行中、福澤は学校のあり方についても、念入りに実地に調査しつつ、教育を自らの使命として自覚していったようです。そして、欧米には日本の漢学塾のような個人の私有物ではない、福澤らのいう「共立学校」というあり方があることを知ったのです。また福澤と門人たちは、幕末の洋学者たちにとっては困難な社会情勢の下で勉強を続けながら、福澤を中心に、次第に同志として結束を固めてゆきました。そして1868(慶應4)年、芝新銭座の独自の校地に塾舎を完成させると、日本人が特定の政治的立場に関係なく用いている、時の年号をとって、「慶應義塾」と名づけ、その存在を、広く世に明らかにしたのです。この「義塾」という言葉には、同志たちによる社会に開かれた塾であるという意味や、欧米流のパブリックの学校という意味が込められていると考えられます。

新生の慶應義塾は、すでに福澤個人からも、また藩からも独立した存在でした。福澤たちは同年「慶應義塾之記」を印刷頒布し、義塾の主義・ 精神を宣言して、そのはじめに、「今爰に会社を立て義塾を創め、同志諸子相共に講究切蹉し、以て洋学に従事するや、事本と私にあらず、広く之を世に公にし、士民を問はず、いやしくも志あるものをして来学せしめんを欲するなり」といいました。この「会社」という言葉には、同志の者が社を結んで学校をつくり、力を合わせて学校を維持経営してゆく明確な意志がうかがえます。福澤たちは同じ社の仲間を「社中」と称しました。それは今日でも、広く塾生・教職員と出身者を総称する、大事な言葉です。後年、福澤は塾の敷地や校舎をすべて義塾の財産としましたが、これもこの精神のあらわれでしょう。

新しい学校のあり方の一つとして、塾は当時の慣習に反して授業料をとって学校の維持費とすることをはじめました。福澤は「自伝」の中で、「いまでは授業料なんぞは普通当然のようであるが、それを初めて行ったときは実に天下の耳目を驚かしました」と書いています。

このように義塾は、誕生10年目に家塾から脱皮して、一つの共同結社として再出発しました。教師も生徒も結社の一員となり、共に社中の仲間となったのです。1868(慶應4)年閏4月10日付の親友あての書簡で、福澤は、新しい塾の近況を報じた中に、「僕は学校の先生にあらず、生徒は僕の門人にあらず、之を総称して一社中と名づけ、僕は社頭の職掌相勤、読書は勿論眠食の世話、塵芥の始末まで周旋、其余の社中にも各々其職分あり。」と書いています。

実学と独立の精神

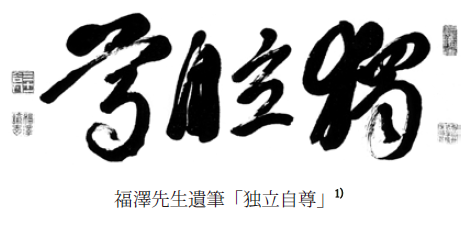

慶應義塾福澤研究センター所蔵資料

慶應義塾福澤研究センター所蔵資料慶應義塾の教育によって、福澤が塾生に身につけさせようとしたものは、欧米に見られる「実学」と独立の精神でした。

実学ということばに、福澤自身がサイヤンスとふりがなをつけた例があるように、これは第一には「科学」のことですが、そこには「虚」ではない学問という意味が込められており、また日常の役に立つ学問、社会で実践される学問、などの意味も含んでいます。

さらに、学ぶべき内容をさすばかりではなく、その実践を強く念頭においているのです。さきにあげた「慶應義塾之記」には、洋学は「天真の学」であり、「人として学ばざる可らざるの要務」だとあります。そして洋学を究めることはむずかしいが、むずかしいといって求めようとせず、益があると分かっていながらそれを盛んにしないのは、「報国の義なきに似たり」ともいっています。このように、洋学・実学を高く評価するとともに、福澤は、単に学問を頭に入れるだけでなく、それを実地に活かすことのできる人になれと教えました。

学問を内容と共に実践と結びつけたのは、福澤の大きな特色です。福澤自身、狭い意味の「学者」にとどまる人物ではありませんが、塾生にむかっても、実業界へ入ること、独立の商工業者となることを強くすすめていました。義塾の精神を体した人物が実社会に充満することが、日本の発展のためには必須であると考えていたのです。

実学とともに福澤が求めたものは、「独立の精神」です。合理的精神と独立心に富んでいた福澤は、洋学を学び、西欧文明の実際に接して、西洋にあって東洋にないものは、数理の学(合理的な自然科学)と独立心であるという信念を強め、日本が欧米の国々と肩をならべるには、この二つが絶対に必要であるとの確信を持ったのです。

1870(明治3)年に福澤は、「中津留別の書」の中で、人間の自由独立ということが、個人にとっても、社会・ 国家にとっても、きわめて大切なものであり、「此一義を誤るときは、徳も修むべからず、智も開く可らず、家も治らず、国も立たず、天下の独立も望むべからず」といっています。

学問による報国

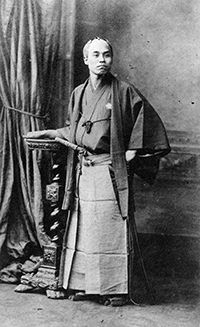

福澤諭吉先生

福澤諭吉先生慶應義塾福澤研究センター所蔵資料

開国か攘夷か、佐幕か勤王かと血なまぐさい風が吹き荒れた維新前後にあって、福澤は慶應義塾の本分は学問の命脈を絶やさず、学問によって国につくすところにあると、筆にもし、また行動にもあらわしました。1868(慶應4)年、戦禍が江戸に迫っても、官軍が江戸に入っても、義塾は学問を続けました。5月15日の上野彰義隊の戦いの日、福澤が塾生たちを励ましながら、ウェーランド経済書を講義していたことは、後々までの語りぐさとなりました。

その年の7月、福澤は「中元祝酒之記」を書きました。その中で福澤は、世の中が戦争で騒然たる中にあって、ひとり慶應義塾のみが静かに学問の道にはげんでいることについて、われわれは「天道の法則に従って天賦の才力を用いて」いるのであり、これによって、「済世の一斑を達し」ているのだと、自信と決意を示しています。福澤たちが洋学を続けたのは、西洋崇拝によるものではなく、日本人としての自覚と強い独立心からでた行為でありました。

官軍が江戸に入る前夜のこと、ある人がアメリカの公使館がいざというときに塾生を保護するための証明書を出せるが、それを義塾の者に世話しようかと申し出たとき、義塾社中には、われわれは洋学を学んでいるといっても、日本人として内外の分は決して忘れてはいない、今の戦は内戦である、外国人の力に頼って身の安全をはかるような卑怯なまねはしない、という声が出て、これを断ったのです。

正しい規律と温かさ

乱れた世の中にあって、血気盛んな若者たちが集団生活を送るとなれば、学塾の規律が乱れるのは、無理もないことでした。本塾は1867(慶應3)年に、塾生80名から100名という大規模な塾に成長しましたが、その結果、塾内は乱暴不規律になってしまいました。うるさくて授業にも差し支えを生じたほどであったといいます。これは、福澤たちが漢学塾の形式主義に反発した結果であったかもしれません。しかしやがて福澤は、学問をする人間には、勉強の力だけでなく、人間としての気品がきわめて大事であると考え、それで塾の気風を次第に高尚に導く努力を始めました。これに先立つ1864(元治元)年、福澤は郷里・中津から優秀な青年6人をひき連れて来て、以後面倒をみながら学問をさせていましたが、この人々、それに相前後して塾に入った他藩の塾生の中にも、学問的にも、人物としてもりっぱな、塾の中核として福澤を助けることが出来る人々が育つようになっていました。

そこで福澤は、彼らと協力しながら、塾の風紀や規律を正し、塾風の刷新をはかることにしたのです。1867(慶應3)年、アメリカから戻ると、不届きな行いをした塾 生は追い出すと宣言したために、9月頃には塾は大変落ち着いたといいます。ただ、それで塾がかたくるしい所になったというわけではありません。形式主義、権威主義は、もとより福澤の嫌うところでしたし、生来陽気な性分であった福澤を中心に、この塾は温かい雰囲気を維持していました。同年、福澤がアメリカに行く際には、皆でそろって門前に見送り、帰国した時には品川まで出迎えて、塾生たちは福澤を囲むようにして、にぎやかに話しながら、歩いて塾まで帰ったといいます。

このような師弟の関係に加えて、しっかりと学問に向かう姿勢や高い気品をもつことが心がけられたわけで、それは塾風のうちの重要な要素となりました。三田に移ってからは、環境の整備とあいまって、塾生の生活は一層整然としたものになりました。汚らしい服装で大言壮語する書生風をけいべつし、きちんと角帯をしめた端正な姿であることが義塾流となったのでした。

なお、今日普通部生が身につけている制服・制帽も、この主義に則って、塾生たち自身が改良を重ねた結果、出来上がった、義塾全体の制服なのです。

気品の泉源・智徳の模範

福澤は当時の日本において、真の独立の精神を体得し実践して、これを世に布くのは、義塾社中の者をおいて他にない、というほどの自負を持っていました。『学問のすゝめ』5編には、「義塾の期するところは全国の独立を維持するの一事にあり」と述べています。福澤にとって独立の精神とは文明の精神でもあり、義塾社中はその先導者だと考えていたのです。しかし福澤はこのように強い自信をもっていた一方で、1876(明治9)年に執筆した「慶應義塾改 革の議案」の冒頭で次のようにも述べています。「我慶應義塾教育の本旨は、人の上に立て人を治るの道を学ぶに非ず、又人の下に立て人に治めらるるの道を学ぶに非ず、 正に社会の義務を尽さんとするものなれば、常に其精神を高尚の地位に安置せざる可らず」。すなわち、義塾の者は独立した高尚な精神を保ちながらも、社会の中にあって社会と共に推移するべきだというのです。独立した精神をもちながらも、世俗と共にあれ、というのは、じつは福澤自身が自ら尊重した生き方でもありました。福澤は、書をしたためるとそこに「三十一谷人」と書かれた印を押しましたが、三十一谷人、というのは「世俗」の2文字を分解したものでした。世俗と共にありながら「朱に交わりて赤くならず」(自伝) 、独立しても孤立せずに生きることが大事だと、福澤は考えたのです。

1896(明治29)年秋、芝紅葉館における旧友会の席上、福澤は一場の演説を行ってそこで「われわれの特に重んずる所は人生の気品にある、人の気品の如何は尋常一様の道徳論にいう、善悪正邪などという簡単なる標準を以て律することはできないが、気品風格の高尚なるものがなければ、才智伎倆の如何に拘らず、君子として世に立つことはできない」という意味のことを述べさいわいにして義塾には「固有の気品」があり、これを維持するよう努めることが自分たちの務めであるとして、義塾の目的を次のように要約しました。

「老生の本意は此慶應義塾を単に一処の学塾として甘んずるを得ず、其目的は我日本国中に於ける気品の泉源、智徳の模範たらんことを期し、之を実際にしては居家・処世・立国の本旨を明らかにして、之を口に言うのみに非ず、躬行実践、以て全社会の先導者たらんことを期する者なれば、今日この席の好機会に、恰も遺言の如くにして之を諸君に嘱托するものなり。」

つとめて気品を高尚にしながら勉強に励み、智徳を研いて、独立を全うし、世の中の先導者になれという福澤の「遺言」は、本塾建学の精神の根幹といえるでしょう。

普通部の歩み

1858 福澤塾開く

福澤諭吉が東京築地で蘭学塾を開きました。福澤23歳の時でした。

これが慶應義塾の始まりです。

福澤や慶應義塾の歴史がそのまま日本の近代教育の歴史につながります。

1859 蘭学から英学へ

福澤は開港直後の横浜を訪れ、 それまで学んでいたオランダ語の実用性の低さを知り、英語を学ぶことを決心しました。

翌1860年に咸臨丸(かんりんまる)が渡米した時も自ら進んで参加するなど、福澤は幕末に計3回欧米を巡歴し、 塾も英学塾に転換しました。

1868 慶應義塾と命名

当時の元号にちなんで塾名を「慶應義塾」と定め、福澤個人の私塾が、 福澤と同志門下生との共同結社になりました。 5月15日、上野彰義隊の戦いの時には、砲声を耳にしながら、福澤はウェーランド経済書の講義を続けました。

1871年にはそれまでの芝新銭座(しばしんせんざ)から、 三田の現在地に移転しました。

1890 「大学部」の開設

新しく「大学部」が開設されるに際して、福澤塾以来の課程を「普通部」と称することになりました。

1898 一貫教育の完成

慶應義塾に幼稚舎(初等教育)から大学科に至る一貫教育の体制が確立しました。この時、普通部は中等教育の課程(5年制)となり、「普通学科」と改称しました。(翌1899 年に再度「普通部」となる。)

1916 普通部優勝

第2回全国中等学校野球大会(現在の夏の甲子園大会)で普通部が優勝を果たしました。

1917 綱町時代

普通部は三田綱町(みたつなまち)(現中等部所在地) に移転し、ここで多くの伝統が生まれました。

1927 労作展始まる

第1回の労作展覧会(労作展)が開かれました。 これは前年に文部省令に先立って導入された手工科 (現在の技術科) 分野の作品や図画を展示することから始まりました。現在では各教科すべての分野にまで対象が広げられています。

1947 新制中学校へ

学制改革に伴い、それまでの修業年限5年の中学(旧制中学)から、 修業年限3年の新制中学と成りましたが、 伝統ある「普通部」の名称はそのまま受け継がれました。

1951 日吉へ移転

現在の日吉の地に新校舎の一部が完成し、戦災のため一時期身を寄せていた天現寺の幼稚舎から、1学年が移転しました。翌年には全学年の移転が完了し、スキー学校が始まりました。 1957年には水泳学校(現在の海浜学校)も始まりました。

1998 普通部百年

中等教育としての普通部が百年を迎え、記念式典が行われました。また、「目路はるか教室」も始まりました。 2001年には1年生の20人学級がスタートし、 9月には本館が完成しました (2005年から24人学級へ移行)。

2008 慶應義塾創立150年

日吉キャンパス陸上競技場をメイン会場に 「創立150年記念式典」が挙行されました。 義塾社中ー同が集い、「未来への先導」 を果たす学塾として社会に貢献し続けることを誓うと共に、創立150年を祝いました。

2015 普通部本校舎竣工

1951年以来数多くの普通部生を見守ってきた白亜の校舎を受け継ぎ、2月に本校舎が竣工しました。多様な授業形態・学習スタイルに対応させる教室、設備を整えた校舎が誕生し、次の時代を見据えて新たな普通部が動き始めました。

2023 普通部百二十五年

中等教育としての普通部が125年を迎えました。6月に記念式典を行い、125年特別行事も実施しました。