音楽科

登龍門

3年T.W.君

二〇一八年四月。今回の労作展では、「音を音楽にする」この言葉を、長考の末自身のゴールに定めた。九年以上共に過ごしたチェロとの共演に決めたのだ。

だがこの言葉、そこまで簡単に言えることだろうか?実際、当初は労作展で音楽科に臨むのは初めてだと言うのに、ここまで抽象的且つ大それた目標を掲げてもいいのか?という躊躇いがあった。

しかし、作曲家の込めた「魂」を映し出す演奏を成し遂げるには、やはり確固たる目標を持ち臨まねばならないと確信したため、いまの自分に最もふさわしい、と感じたこの言葉を念頭に演奏・作業を行なった。

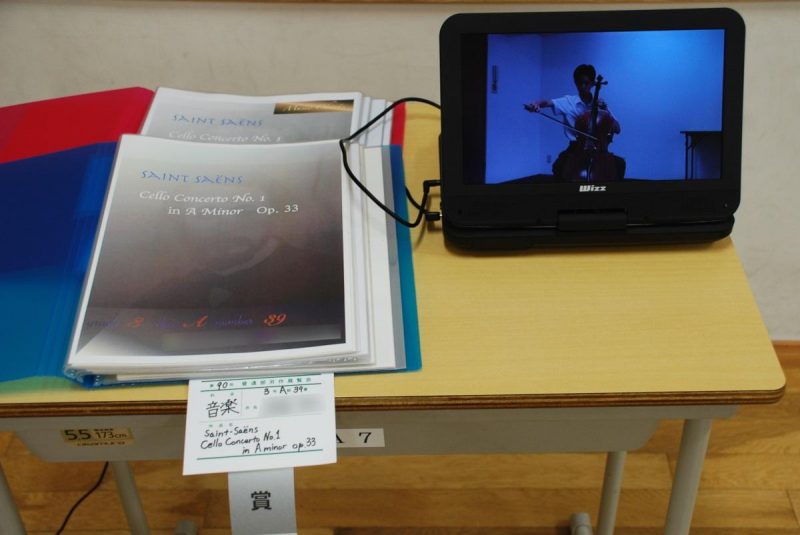

今回臨んだのは、サン=サーンス作曲の「チェロ協奏曲一番 イ短調 作品三十三番」(Cello Concerto No.1 in A minor op.33)である。

サン=サーンスとは誰か?おそらく多くの人は彼の代表作、「白鳥」を思い浮かべるであろう。彼の静かで繊細なメロディーは多くの人々の心に刻まれている。

だが、「白鳥」とそれが含まれる「動物の謝肉祭」以外に彼の曲を知るものは少ない。実は僕も、労作展に取り掛かる以前は三つしか彼の曲を知らなかった。「動物の謝肉祭」(これは一つの曲ではないが)、「アレグロ・アパッショナート」、そして今回の「チェロ協奏曲第一番」だ。更には、彼の人格も殆ど知られていない。

曲を知るためには先ずは作曲者を知らなければならない。そこで、彼の生涯をまとめた書籍から彼について深く知ることから始めた。

書籍を熟読するうち、彼の生涯における数々のとんでもないエピソードから、彼の性格について考えをリンクさせることができた。大雑把にまとめると、彼は天才児として生まれ、母親と大叔母の極端な愛情のもと閉鎖的空間で育てられ、才能に恵まれながらも数少ない友人と非日常的な生活を送り、数多の名曲・オペラを創作した。しかしその才能ゆえに周りからは虐げられ、壮年期・晩年期は肩身の狭い思いをしながら作曲を続けた。これだけでもなかなか異常な生活を主としていたことが読み取れる。彼の作品が何かと物悲しいのも無理はないと思えるレベルだ。

さて、そんな波乱万丈の人生を送った音楽家サン=サーンスの人生を熟知したところで、次は僕の技術が問題となる。四月末から九月上旬までの普段の練習とともに、今回はK先生(桐朋学園大学特命教授)のチェロマスタークラスに参加させて頂いた。レッスン時間は一人当たり一時間だったため、第三楽章のみを受講した。膨大な量の課題はすぐに浮き彫りになり、終始最大の集中力で一つずつ修正を加えていった。沢山の鱗で覆われた表面が少しずつ剥がされていくように重点的にレッスンを行ったため、細かな部分までしっかりとさらうことができたと実感した。

通常の練習と並行して、労作展音楽科の関所とも呼べる(と聞いていた)アナリーゼ、つまり楽曲分析を行なった。どのような目的でこれを行うのか。それは、楽曲の論理的構成を理解した上で初めて感情を込めて演奏することができる、という点にある。アナリーゼには専門的な用語が多く、未経験者の僕にはわずかなことしか分からなかったが、基本的なことを書き込むだけでも理解度がかなり上がると感じることができた。

しっかりと練習を重ね、いよいよ本番。録音・録画は僕がチェロをご指導いただいているK先生の自由ヶ丘のお教室で行なった。このとき初めて、僕の当初のゴール、「音を音楽にする」は成し遂げられた、と感じることができた。

一つ大きな峠を越えたにしろ、音楽の門の前まではまだまだ辿り着けるわけではない。これからも音楽を目指して歩いて行くのなら、「音を音楽にする」これだけは忘れないようにしようと思う。もちろん、それなりの技術を伴うことが前提だが。