保健体育科

僕にとっての労作展

3年J.T.君

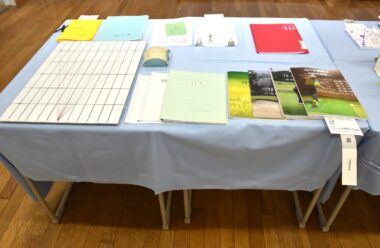

普通部生となってから毎年感じてきた九月下旬のドキドキは、今年で三回目だ。三回目でもこのドキドキは克服できなかった。教室に入った瞬間真っ先に向かうのはもちろん自分の作品が置いてある場所。作品を見つけると、視線の向かう先は一つ、題名カードの下。恐る恐る近づくと、僕の視線の先には白い賞と書かれた紙がぶら下がっていた。

一年生の時から三年連続でゴルフについて研究し、賞をとることができた。同じ分野ではなく、幅広い分野で三年連続賞を取れた方が素晴らしいと考える人もいるかもしれないが、僕は好きなことに三年間没頭し、それが評価されたことが嬉しかった。また、入学時には祖母からお父さんが三年連続賞を受賞していたことを聞いており、それに負けないようにと三年間労作展を頑張ってきたので、お父さんに負けず、自分も三年連続賞を取れたと言うのも嬉しかった。

ゴルフと言えば、おじさんがやるスポーツ、中学生からするとマイナーなスポーツとの印象を持たれるかもしれない。僕としては、スポットライトが当たりにくいスポーツを研究し、練習し、実践したことは、自分自身の自信につながったと思う。

ゴルフの研究と言っても実際何をするのか、まずはここから始まる。一年生の時はコースマネージメント論やメンタル論について研究した。二年生の時はアップアンドダウン、すなわち、チッピングとパッティングについて研究した。残されていたのは、ロングショット、すなわち、アプローチショットの研究である。アップアンドダウンの研究であればあればキャリーとロールの比率や、エイムポイントを使ったパッティングシステムなど研究内容は比較的明確だった。しかし、今年はパッと思いつく研究内容がなかった。そもそもアイアンショットやドライバーショットの評価方法というのがかなり曖昧で、実際ゴルフのデータアプリでもアプローチショットを詳しく評価するものは見当たらなかった。そこで、今年は「良いショット」の連鎖により達成できるGreen in Regulation (GIR)、すなわち、パーまで二ショット残してグリーンにボールを乗せることを目標にして、とにかく「良いショット」というものを追求することにした。

「良いショットを打つために必要なものは何か?」僕の夏はこのことを考えることから始まった。良いショットを打つ原点は、やはり、正しいスイングをすることから始まる。そこで、まず、自分のスイングの分析をすることから始めた。次に、自分のショットデータを分析し、ショットの傾向を把握することにした。そして、これらの分析をベースにしてコース攻略という観点からコースデータの分析をし、仕上げとして、良いショットをどう利用するかをフローチャートにまとめた。ここにたどり着くまでに、スイングの修正は十回以上行い、ショットデータは千二百十打収集した(外れ値も含めると軽く二千打は超えると思う)。また、コースデータに関しても三・五ラウンド分収集した。また、データを収集するだけでなく、これをエクセルに入力した上で、昨年よりもじっくりと分析をした。そのおかげか、一昨年や昨年と比べても、データ量は大幅に増え、また、分析の精度も向上したと思う。自分としてはかなり納得のいく仕上がりとなり、結果として賞をいただけたことはとてもうれしかった。

普通部の代表行事でもある労作展。その意図は、労作をすることで労作の大切さを知るということ。そんな労作展に僕は三回取り組んだ。どの年も自分が満足いくまで「労作」することができた上に、その広さと深さの両面に置いて年々成長できたと思う。ただ、僕にとって労作展はゴルフに没頭するための言い訳だったのかもしれない。だって、あまりにも楽しすぎる夏休みの宿題だったから。