音楽科

遥かな探究の先へ

3年T.K.君

フォルティッシモで鳴らす最後の和音を弾き終えたあと、ブラボーの声と共に万雷の拍手が響いた。聴いてくださった会場の皆さまに深い感謝の気持ちが込み上げながら、力の抜けた手でマイクを握り労作展コンサートを締めくくる挨拶をして目路はるかホールを後にする。脱力した身体は喜びとやり切った感で満ちていた。三年間を通して音楽という目に見えない時間芸術を言葉や映像で見える化して、自分の心が何によって動かされ音楽で何を伝えたいかを研究論文とピアノ演奏で表現してきた僕の労作展は最高のかたちで幕を閉じた。

最後の労作展は計り知れないプレッシャーと共に始まる。有難いことに昨年のショパン「革命のエチュード」、一昨年のラフマニノフ「鐘」の研究と演奏で二年連続賞をいただいたため、集大成となる今年はこれまでを超えるものに挑む必然性が常に頭の中にあった。師事している先生に相談しながら過去二年間の振返りとこれからの音楽人生を思い描き、このタイミングでベートーヴェンを研究しておくことが最良となった。バッハの平均律を旧約聖書とするならば、ベートーヴェンのピアノソナタは新約聖書といわれ、音楽的表現力、音の色彩感覚、創作の本質全てが織り込まれている。ピアノを学ぶ者にとっては避けて通ることの出来ない重要な教材で、その難しさの度合いも増す。ほんの少しのアーティキュレーションの不自然さやちょっとしたミスが大きな音で聴こえ、とても目立つ。だからこそ、ベートーヴェンを見事に演奏できるということは他のどんなレパートリーでも優れているという証なのだ。こうして課題曲はピアノソナタ第十四番に決めた。俗に言う月光ソナタである。一見、易しそうにみえるかもしれないが、全楽章の演奏と研究論文、それに更に高い壁を設け、最も技術のいる第三楽章フィナーレでコンクールに挑戦することを目標に定めた。コンクールとなれば生半可な努力では太刀打ちできない。どれだけ作曲家と向き合い、どれだけ練習を積み自信を持って本番に臨めるかが問われる。設定した目標を後悔する暇はなく、これまでを超える自分になるしかなかった。

全楽章の譜読みは年明け早々から始め、ちょうど五月に行われる演奏会に照準を合わせて和声分析や楽曲分析も並行して進めた。その上での演奏の解釈を人前で披露できるレベルに仕上げることを第一フェーズ、論文執筆とコンクール出場を第二フェーズとして、がむしゃらに練習を重ねていった。理科レポートや他の課題で練習がままならない日、疲れや眠気でどうしようもない日など自分に負けそうになる時は自らを奮い立たせた。全楽章ともなると約十五分演奏するのだから、練習量は途方もなく積み上がりか、まさに修行というにふさわしい内容になった。

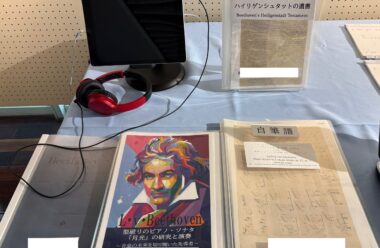

本番が近づくにつれ演奏の解釈に行き詰まる。僕はベートーヴェンがこの曲を通して何を伝えたかったのかを考え続けた。作曲された一八〇一年はベートーヴェン三十歳。ウィーンでの名声が高まり演奏家、作曲家としては絶好調だった陰で、難聴の進行と身分の違いから恋人と破談するという二つの大きな悩みに苦しんでいた。そこで、月光ソナタが作曲されたわずか数か月後にしたためられたハイリゲンシュタットの遺書を自力で翻訳して二〇〇年前のベートーヴェンにアプローチすることにした。遺書の言葉を紐解けば自分だけにしか感じられない作曲家の想いが見えてくる気がした。遺書を翻訳してわかったことはベートーヴェンという人は慈愛に満ちとても優しい人だということ。そして、彼の耳にはもはや外の音が届かなくなりつつあったが、心の中では音楽が鳴り響いていた。その音こそが彼の「希望」だったのだと思う。静寂と激情、絶望と光。その相反する感情を一つの曲に共存させることで、彼は人間の精神の強さを証明したのではないだろうかという解釈に辿り着いた。特筆すべきは、苦悩の中にあっても従来の音楽形式を破り月光ソナタで新しい表現方法を試みたことである。ピアノ楽器の発展と共に音域の可能性を広げ、のちのロマン派が生まれる音楽の未来を切り開いていった時代の先導者であったのだ。

僕にとってピアノを弾くということは、楽譜通りに間違いなく演奏することではない。作曲家が込めた思いや考えを丁寧に受け取り、音にして聴き手に届けることである。その曲が生まれた時代、作曲家の背景や心情、そして旋律の中に込められた意図や願い。そうした”音の向こう側”にあるものに耳を澄ませ「なぜこのフレーズはこう書かれているのか」「もっと心に届く音を出すには」こんな問いかけを持ちながら、これからも探究の旅は続く。時間をかけて完成した音楽を聴き手に届けられたとき、その体験は何にも代えがたい喜びとなるのだから。