英語科

形に残るモノ

3年A.K.君

二年生の夏、僕は目の前の事で精一杯だった。アメリカに慶應を代表して留学することになり、その留学先から大量の課題が送られてきたのだ。課題の英語の本を読んでいた時、ふと一年後の労作展について考えた。今から一年、どのような事が起こるか分からないけれど、経験することはきっとかけがいのないものになるだろう、そう思った。自分の記憶の中だけではなく、何か形に残せるものを残そうと思った。出来るだけその時の感情、シチュエーション、景色などを鮮明に残すことができるようなものだ。そして一年後、もしくは数十年後にそれを見返した時、または誰かが読んだ時に、その時の情景がパッと浮かぶようなものを作りたかった。

何を作ればいいか?そんなことを考えていると、小学生の時に毎日書いていた日記のことを思い出した。ノート十冊を一冊に製本したものが六冊ほど、書いている時は辛かったけれど、今ではまだ短い僕の人生の宝物だと思っている。僕が留学中にしなければいけないのはまさにこれだと思った。僕は毎日コツコツ何かを進めることが苦手だ。でもせっかく留学に行くのだからやったことのないこと、苦手なことをやってみようと思った。もちろん英語のみ。そう決めて留学先の課題に取り掛かった。

九月の上旬、日記を書くのは最初、とても苦労した。友達作りは初めて手こずったし、歴史の先生の英語が速すぎて聞き取れなくて授業についていけるか、いつも心配していた。そんな心がキュッとなるような経験を堪え、言葉にして記録するのは嫌な気持ちになったし、書きたくないことが続いたので、課題に時間がかかって日記をまだ書いていないのに就寝時間になってしまう日もあった。とても辛いこともあったけれど、その時感じたことを正直に全部書いた。これもいつかは笑い話になるといいなと思った。休み時間を使って日記を書いたり、メモを残したりした。こんなことを数ヶ月も続けていると、次第に自分の変化を感じた。友達はたくさんできたし、先生とも仲良くなり、授業にもちゃんとついていけるようになった。だんだんと楽しい事が続いてくると日記を書くことの抵抗も少なくなってゆく。写真を入れてみたりもした。留学中、たまに日記を見返してみると最初の頃よりも文法も改善しているし、文量も増えていると感じた。

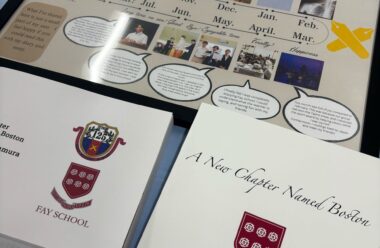

日本に帰国し、360ページほどの日記を前に、もう一つのアイディアが生まれた。一年前、課題の本を読み解くのに苦労したのを思い出し、同時に本は記録にも、記憶にも残る媒体だということに気がついた。「そうだ、形に残る本を書こう!」と思った。僕の一年間をまとめたような本を。留学中に起こった記憶に残ること、苦労したことや楽しかったこと、クラブ活動や食生活についてなどをチャプター毎に書いてみた。日記を読み返しながら悲しいこと、嬉しいこと、悔しかったことなどを細く書き進めていった。嫌なことを思い出してうまく書き進められなかったこともあった。けれど、小学生の時に書いた日記と同じように、きっと将来の宝物になると思い、毎日コツコツと書き進めていった。

僕の英文の添削は父に頼んだ。いつも僕の原稿を赤く染める父だが、今回は少し少なかった様な気がする。英語力が向上したことを実感すると同時に、それでも修正だらけの下書きを前に僕はもっと英語を勉強しなければいけないと感じた。

当日、二年ぶりの、最後の労作展へ向かう感情は一年前の初めての留学先へ行く時と似ていた。早く行きたい気持ちと緊張が心の中にあった。その数十分後、僕は自分の作品の前でガッツポーズを取っていた。一年生の時とは比べものにならないほどの嬉しさでいっぱいだった。僕の一年間がようやく報われた気がした。この「賞」は僕の留学を支えてくれた家族、慶應義塾の方々のサポートがあってこそのものだと僕は思う。これでようやく、僕の留学生活は一旦終わったのだ。

この労作展で留学を言語化したことが、当時生活に必死で深く考えられなかった自分の経験を冷静に振り返る良い機会になった。文化や多様性の違いを受け入れること、その違いに正解も間違いもないということ、自ら動くことで得るものの大きさ、そして僕を支えてくれた周りの人への感謝を改めて認識することが出来たと思う。僕が形として残すことで、この留学に関わっている全ての人へ少しだけでも恩返しになったら良いなと思う。でも、慶應義塾への本当のこの恩返しはこれからも続く。