国語科

小説「はじまりの手前、終わりのむこう」

3年M.Y君

東野圭吾さんの小説『白夜行』の中の一シーン、黒板に書かれた落書きの中に、ぼくの心を捕えたセリフがある。

いざというときにダンスのひとつでもできるヤツが生き残っていくヒロインはその落書きを書いた男に心惹かれるのであるが、ああいった人を、粋というのだろう。

「普く通ずる」ことを説く普通部。労作展は普通部のいわば神髄であると理解しているが、あのセリフのようなことをやっている感覚がある。勉学の枠を超えて踊りのひとつ、絵のひとつ、書道の、楽器の、他の人はやろうとしない研究のひとつを極めていこうとしている。何の役にも立たないかもしれない。けれども何かを労作することは尊くそして瀟洒で、案外血や肉にとけこまれているのかもしれない。

ぼくはダンスではなく、昨年に引き続き小説を書いた。

昨年は初めて小説に挑戦し、何もかも手探りで、目標は書き上げて完成させることであり、賞をとることではなかった。だから、大変だったけれど苦しくはなかった。思いがけず賞をいただき調子にのって、次回も小説にしようと心に決めていた。

今年になって構想を考え始めたときは、最初から頭の中に「賞」の文字がちらついて、かけなくてもよいプレッシャーを自らかけてしまっていた。だから、前作を超えるような作品を書かなきゃ、などと作家気取りのことを考えていたことは、今思い返すと赤面してしまう。

昨年とは違う作風にしよう、とて、アイデアが泉のように湧いてくるものではない。それでも前回はファンタジー色の濃い非現実世界の小説を書いたので、今回はフィクションでありながらも現実の人々を描こうと思った。

また昨年の先生の講評で「悪人なしに深みのあるドラマを構築」したといただき、今回は人間の黒い部分を書いてみようとした。安倍元首相が銃撃事件で逝去されたことに衝撃を受けながら、ニュースや動画で元宗教信者の告白を見るうちに、なんとなくストーリーが紡ぎだせる気がした。

ストーリーができそうな予感があったものの、実際にどう展開させて、どういう着地ができるのかは、また別の話だ。

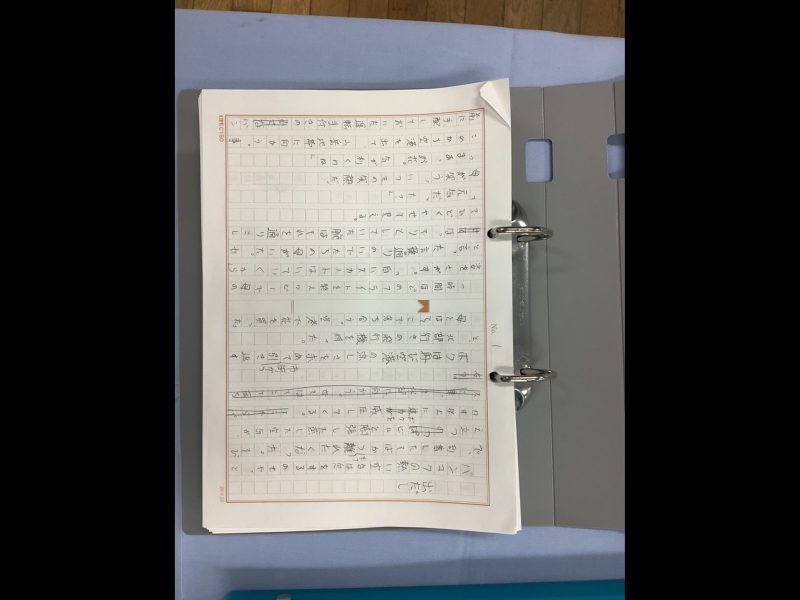

構想ノートには思いつくままにイメージを書きつけていった。しかし随分と途中まで、あっちにフラフラ、こっちにフラフラという感じで、話の筋が全然固まらずにいた。実際、最初のページに書いたプロットとは全く違う方向に進んでいったのだ。

これは昨年も感じたことだが、書きながらようやく登場人物のキャラクターができあがっていき、話がある方向に向かっていった。こうしてやっとストーリーが進んでいく。

後半で「広頼あかり」という人物を登場させたときに、この小説の生命の息吹を感じることができた。おそらく、ダメな女の子を登場させたことでこの物語が一層深くなったように思う。

昨年と同様に、完成した直後は「これはすばらしい作品ができたぞ」と舞い上がった。長い時間を登場人物たちと過ごし、フィナーレを迎えたのだからサヨナラするのは悲しいが、船を見送ったような気持ちだった。

そしてギリギリで推敲と製本を終え作品が仕上がった。二週間ほどの時をおいて改めて読み返してみると、「ここはもっとふくらませばよかった」「ここはスッキリと切るべきだった」などと思うことがでてきた。多分熟成期間のようなものが必要なのではないかと思う。冷めた客観的な眼が不可欠な気がする。

無(ゼロ)から書くことは苦しい。ないものを絞って、それでもふり絞って書いていった。絞り切ってもう何も出ないと思った先の奇跡の一滴のしずくを頼りに、なんとか自分の世界に落としこんでやっと出来上がった。

ある時激辛料理を食べる動画を見た。辛くて痛くて苦しいが、旨味を感じるから食べられるのだと言う。小説を書くことは、それに近いような気がした。