音楽科

更なる高みを目指して

2年T.I.君

労作展とは何か。この問いを普通部生の多くが自らに問いかけるのではないだろうか。無論、労作展は普通部生の努力の結晶の集結だ。この我が校の誇るべき伝統は自主性を重んじ、何を成すのかを各自に決めさせる。否が応でも我々は労作展の意義、そして己が何を成し得るのか苦悩する。

僕は二年目の労作展も音楽科でのピアノ演奏を選択した。しかし選曲の過程は昨年とはまるで異なった。昨年のグリーグ作曲『ホルベアの時代より』は、かねてより僕が弾きたいと願っていたものの、手が余る難度と思われるものだった。「精一杯のチャレンジ」が当時の僕にとっての労作展だった。実際、焦りと危機感いっぱいの夏を過ごし、労作展後は充実感を味わった。その後、解放感と虚脱感を経てしばらく後、僕は自分の未熟さに気付くことになる。何故なら、音楽科にて楽器演奏者に求められる「アナリーゼ(楽曲分析)」に初めて取り組んだものの、それは求められた客観的・論理的アプローチには程遠い、まるで自分の感性の後付けのようなものでしかなかったからだ。

そう気付いた時、僕は演奏へのアプローチを見直す覚悟を決めた。一度古典に帰ろう、そしてピアノソナタという形式美の上に成り立つ音楽を通じてアナリーゼを学び、自分の演奏を見つめ直そう。それが僕の二度目の労作展のスタートだった。

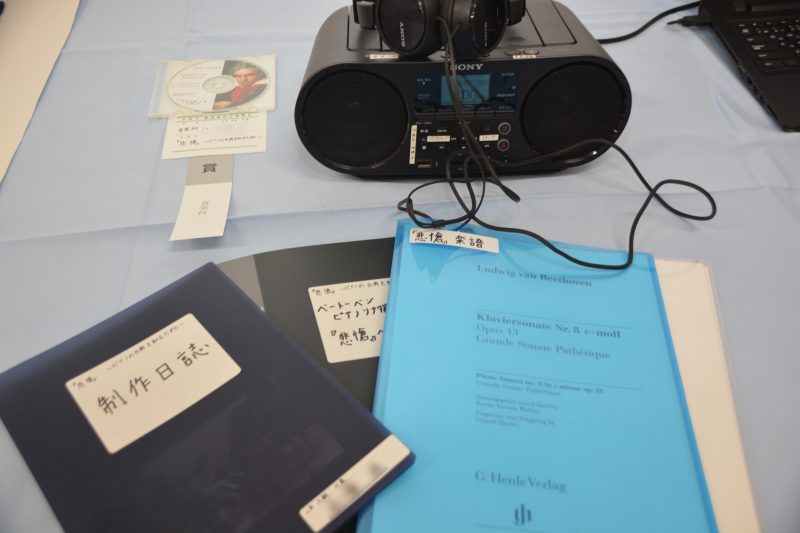

古典派によるピアノソナタからの選曲、それは最終的にベートーベンのピアノソナタ第八番『悲愴』と決めた。しかし三大ソナタと名高いこの重厚なソナタは僕にとって難度が高く、そもそも激情的とも言えるベートーベンの音楽は、僕の不得意分野と思われた。果たして労作展までに形になるのかとの不安を抱きつつ、僕の挑戦は始まった。

そうしてピアノ練習と共に行った、演奏へのアプローチとして研究した事は大きく二つに分けられる。

まず一つは『悲愴』の作曲家・ベートーベンの人となりと時代背景を探ることだった。ベートーベンという人を詳らかにすべくその生涯を追うと、彼は耳の聞こえなくなった大作曲家という一面だけでなく、幼少期より晩年まで親族に煩わされた上、耳の病以外にもその時々に悩みを抱え、しかし前向きに生き抜いた不屈の精神の持ち主であったことを知った。その最たるはハイリゲンシュタットの遺書に表れており、僕のベートーベンに対するイメージは大きく変化した。

また、ベートーベンの生涯を通じておこった様々な変遷、すなわち当時のヨーロッパ情勢の変遷とそれに伴う貴族中心の社会から市民中心の社会への変遷、社会の変化に伴う音楽家という職業の変遷、またピアノという楽器の誕生と変遷、さらにピアノの変遷に伴う楽曲の変遷を追った。そうしたことを調べるうちに、ベートーベンはハイドン、モーツァルトと並び古典派とされるも、時代の変遷を背景にその二人とは全く異なる人生を歩んだこと、そして古典派が今日の音楽を形作るにあたって大きな転換点であり、正にその転換点に立っていたのがベートーベンだったと知った。こうした事を知ることは僕のベートーベンの音楽のイメージを変え、さらに彼の音楽の重みや輝き、様々にこらされた工夫、異常な程の迫力の根源に近づけてくれた気がする。

そして二つ目はアナリーゼ(楽曲分析)である。僕はまず曲の構造を分析し、調進行を見ると共に音型やリズムといったモチーフを僕なりに分析し、その要素がどのように使われているかを曲の進行に合わせ一覧表にまとめると共に、楽譜への書き込みも行った。これには膨大な時間がかかったが、これをすることにより、演奏時にどのような表現をするのか頭の中を整理できた。実際に演奏練習と並行して行った時点では殆どなぐり書きだったので提出用の清書には辟易したが、ともかく昨年よりアナリーゼらしいアナリーゼが出来たと思っている。

これら二つの研究によるアプローチを経て、僕は今年こそは論理的裏付けをもって臨む演奏に近づけたと自負している。それでも僕は、もうしばらくすると、己に足りなかったものに気付き、羞恥心を感じることになるだろう。

労作展、それは僕にとっての未熟さを突き付けられる苦行の時だ。しかし、だからこそ僕は更なる高みを目指す。

自ら決め、自ら求め、前に進む。普通部の夏は毎年熱い。